本ページには広告・プロモーションが含まれています。

合格体験談 IPA『応用情報技術者試験』

この文書では『 応用情報技術者試験 』に合格した 筆者 の体験を綴っています。これから受験する人の参考になれば幸いです。

受験に関する情報は当時のものであり、この記事をご覧いただいている時点で内容が変わっている場合がありますので試験情報は常に最新の情報を参照ください。

目次

はじめに:私のスキルや経歴

私は『応用情報技術者試験』を2回受験しました。2024年4月(令和6年度 春期)と2025年4月(令和7年度 春期)の2回です。1回目は不合格で2回目に合格しました。

1回目の受験は「合格できたらラッキー」くらいに、ゆるい感じで受験して午前試験56点で不合格。 2回目は「絶対合格したい」という気持ちで試験日4か月ほど前からしっかり勉強しました。 不合格の次の試験(令和6年度 秋期)に受験しなかったのは、プライベートの用事が立て込んで勉強時間が確保できなかったため見送りました。

受験時点で、私はIT系の企業に20年ほど務めており、デジタル マーケティング コンサルタントとして働いています。主な業務は、Webサイトのアクセスログ分析やWeb広告の企画から運用、そして部門メンバーの育成です。 Windows でエクセル、パワーポイントを使い、たまにGAS(Google Apps Script)のコードを書きます。

また会社では ISMS と言って、情報セキュリティを継続的に管理・改善するための仕組みがありますので、情報セキュリティの専門用語は日常的に見聞きします。

IT企業で働き始めた当初は小規模ながらソフトウェア開発の設計と実装をやっていましたので、プログラミングやアルゴリズム、データベースやサーバーについての基礎的なスキルや理解はあります。

このウェブページを含むウェブサイトは Pelican というサイトジェネレータを使って作り、レンタルサーバーで運用していますので、ウェブサイトがどうやって出来ていたり動いているかの仕組みを理解しています。

受験の動機

受験のきっかけは、会社で共に働く若いメンバーが様々な試験や検定を通じて知識の幅や深さを広げてきたこともあり、自分もその環境に追いつきたいと思ったのが始まりでした。長い職務経歴がありITの基礎体力はあるものの、自分の知識のアップデートができているか不安だったのです。

- マネージャー職なので、技術面よりプロジェクトを遂行するためのマネジメントや監査などの知識を身につけたい。

- 最先端の技術理解に乏しいので、知識そのものの習得と理解力が劣っていないか確かめたい

会社から IPA の試験は受験を奨励されていたため、「IT業界歴20年を超えるのだから、若手よりも幅広い知識を試すほうが良い」と思い、応用情報技術者試験にしました。なお、エンジニアリングのスキルアップは考えていないこともあり 基本情報技術者試験 は受験していません。

使用教材

過去問を教材としました。

午前・午後用に3つの教材を使いました。

午前の試験対策にはWebサービスの 『 応用情報技術者試験過去問道場 』をユーザー登録して利用しました。

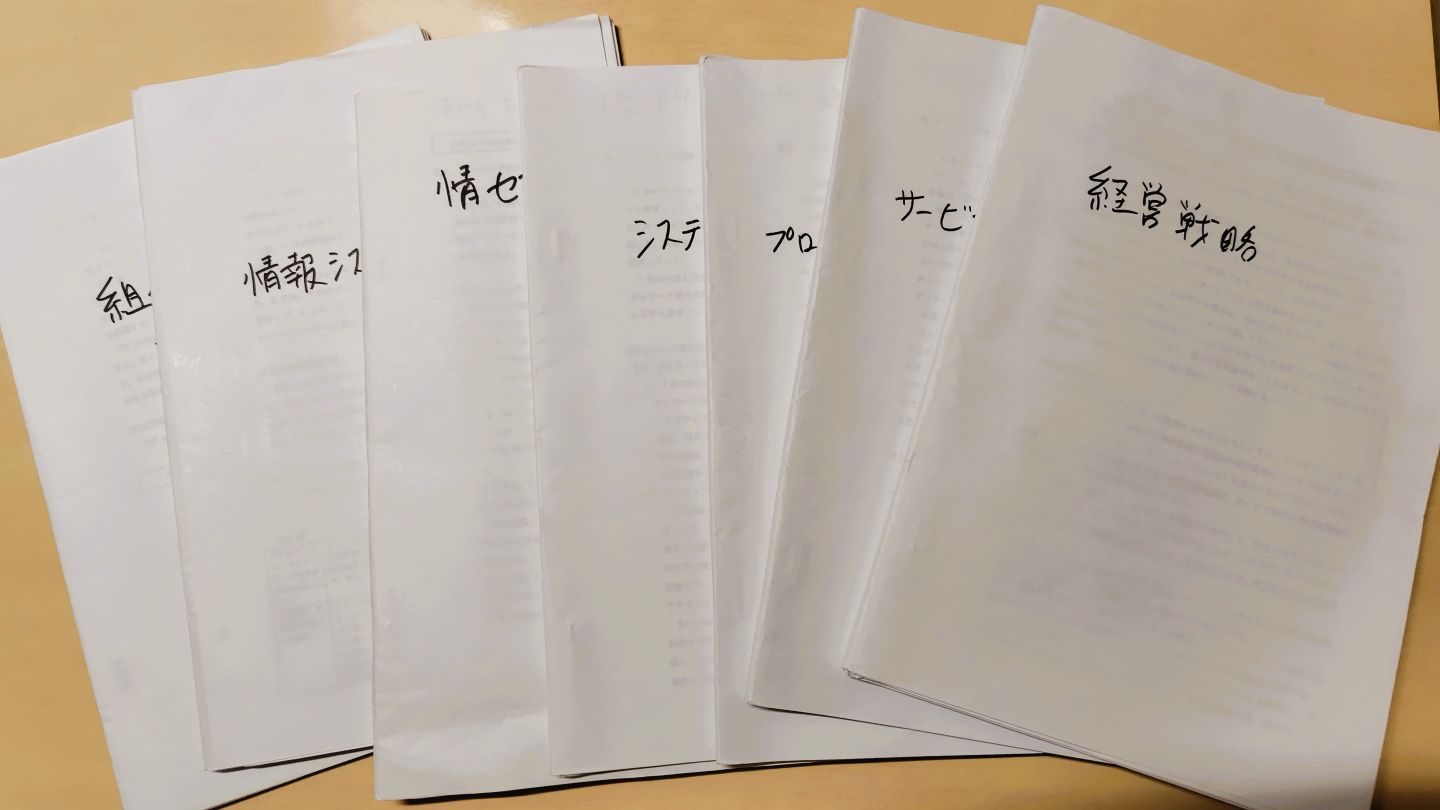

午後の試験対策として IPAが公開している過去問 を直前の1回を除く過去4回分(R4年春秋、R5年春秋)を印刷。

下の写真のように分野ごとに冊子にしました。

もうひとつ、午後の試験対策として、アイテック出版の『応用情報技術者 午後問題の重点対策』を買いました。

試験範囲を網羅した解説中心の参考書は買っていません。わからないことはインターネットで調べたら理解できるので。

勉強をはじめてわかったことですが、 基礎から勉強したことが無い分野は体系的に勉強しておくほうが良い と思う場面がありました。単語の意味ひとつでも、その説明を理解するための周辺知識が必要な個所があるので、部分的・断片的な情報だといまいち勉強がはかどらない気がします。

学習方法

学習方法は、過去問中心の勉強であるため得点アップを目指して、繰り返し解答します。わからなかった個所や間違った個所は、調べてノートに書き出したり、教材に付箋で貼り付けます。

学習期間は12月中旬から試験日までおよそ4か月間。 受験勉強は平日平均30分~1時間。時間が確保できた休日は1時間~2時間です。 受験日までの勉強時間は合計でおよそ100時間になります。

午前試験の勉強方法

『過去問道場』を試験回ごとに解いて点数を記録。 直前2回の試験を除いて、過去5年分を解く。2~3日に1回分を解くペースです。

説明するとシンプルな勉強方法ですが、午前試験は暗記問題と言って過言ではないので、問題文の傾向とその解答を記憶するような勉強方法で問題ありません。

本番では全然見たことのない出題もあったので、過去問100点でも本番100点は取れません。今の時代なら生成AI、暗号資産、クラウド、IoT 分野の勉強は必須かと思います。

午後試験の勉強方法

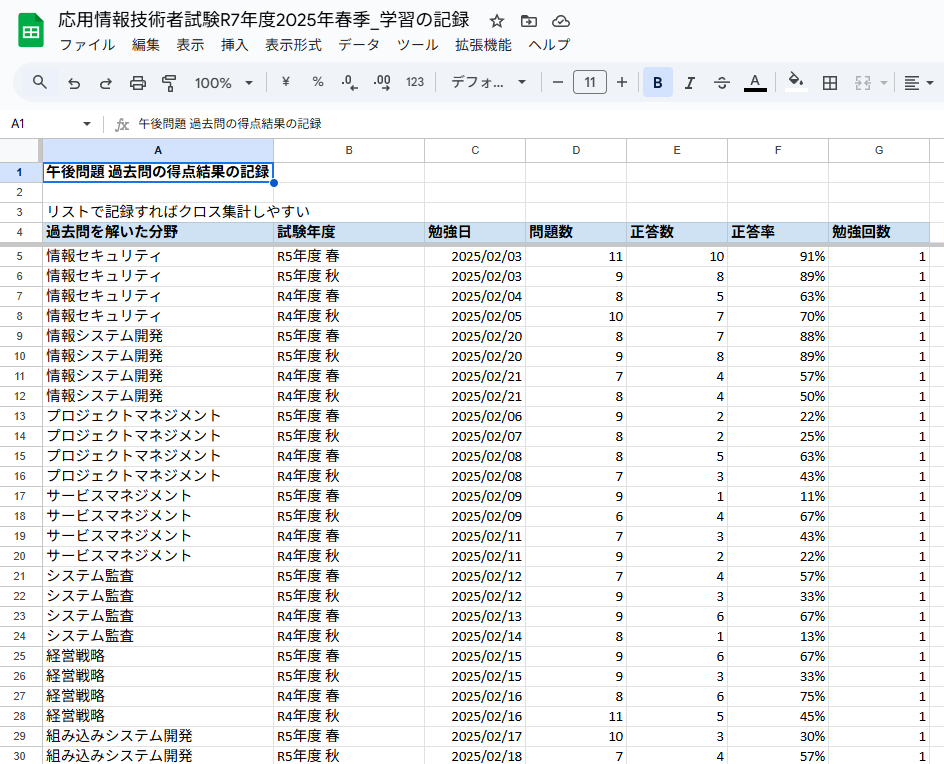

購入した『応用情報技術者 午後問題の重点対策』と印刷したIPAの過去問を、1回1分野を解いて点数を記録。 試験本番では1問30分のペースで解く必要があるため、時間制限を設けて日々1分野1問を解いていきました。

学習記録は Google スプレッドシートを利用していました。

試験対策: 午後問題の解答分野の選択

直近の過去問2~4回分をすべて解いてみて、自分の得手不得手の分野を見つける必要があります。

同じ分野でも出題テーマによって難易度が変わるので、過去問数回分を解く必要があります。

過去問は IPA の PDF を使用し、解答はノートに書きだします。1問1点で得点を記録しておいて自分にとっての難易度を把握します。 問題あたりの制限時間30分も守ります。

私が受験した分野、勉強した分野は以下の通りです。

受験した分野

- 情報セキュリティ ※解答必須の分野

- 組み込みシステム開発

- 情報システム開発

- サービスマネジメント

- システム監査

勉強した分野

- 情報セキュリティ ※解答必須の分野

- 経営戦略

- プロジェクトマネジメント

- サービスマネジメント

- システム監査

- 組み込みシステム開発

- 情報システム開発

5問解答するために、7つの分野を勉強しました。

「どの分野が解きやすい」という質問への回答はありません。 インターネットを検索すると分野選択のアドバイスは出てきますが、話し手のスキルが違うので推奨分野もばらつきがあり、どれを信じればよいか迷います。分野選択に悩んでいる暇があるのなら過去問を解いてみて問題のレベルを実感するほうが良い選択ができると思います。

私の場合、経営戦略の分野でも会計の問題は苦手分野であったため回答しないことに決めました。過去問でも会計分野はスキップして試験勉強はしていません。

アドバイス

!この文書を作成している途中に重大発表がありました。

それは、「応用情報技術者試験」が2026年度(令和8年度)から、ペーパー方式からCBT方式(パソコン受験)に移行されるとのことです。

プレス発表 応用情報技術者試験、高度試験及び情報処理安全確保支援士試験がCBT方式での実施に移行予定

2026年度(令和8年度)以降に受験予定の人は、ペーパー試験に関するアドバイスは無視してください。

えんぴつ消しゴムで解答を書く(2025年度まで)

見出しの通りです。ペーパー試験なので筆記具での作業に慣れておく必要があります。

問題冊子を行ったり来たりすることに慣れる (2025年度まで)

ペーパー試験では冊子のページをまたがって問題や設問が印刷されています。 そのためページをめくって設問に進んでも、問題文を振り返るにはページを戻る必要があります。

冊子を行ったり来たりする動作は思っているよりも時間のロスにつながるので、紙をめくる動作に慣れておくことをおすすめします。

過去問を解く時間を計って勉強する

試験には制限時間があるため時間配分を意識して学習しましょう。

勉強自体に慣れない頃はスマホやパソコンのタイマーを使って、音で時間制限を知らせていましたが、自分なりの勉強スタイルがつかめてくると、試験会場に持ち込む予定の腕時計を使って時間を計っていました。 アラーム時計は試験会場では禁止されているので、解答しながら、ちらほらと時計を見る癖をつけて時間配分を意識します。

自分が慣れた環境での勉強と、環境が異なる本番の試験会場では解答ペースが同じになるわけはありません。

なるべく余裕をもって解答できるように勉強しておくことをおすすめします。

私の場合、午後問題は1問あたり最長25分を目安に解答するよう意識して勉強していました。

試験本番: 午前は早く退室する

午前と午後試験のあいだのお昼休みは60分間です。

お昼休みをゆったり過ごすほうが午後の試験に向けてリフレッシュできるので、わたしは午前問題は30分前には退室しました。

昼食は試験会場周辺のお店で済ませたり、あらかじめ買ってきたものを試験会場敷地の休憩スペースを利用します。 わたしは試験会場の近所にファストフード店があるのをチェックしていたので、そこで昼食をとるこに決めていました。

昼寝の習慣のある人は目をつむるだけでも何とか確保したいですよね。会場敷地内で昼寝の場所を確保するのは難しいと思いますが、試験会場の部屋はお昼休みで出かける人が多いので、意外と静かかもしれません。

試験結果

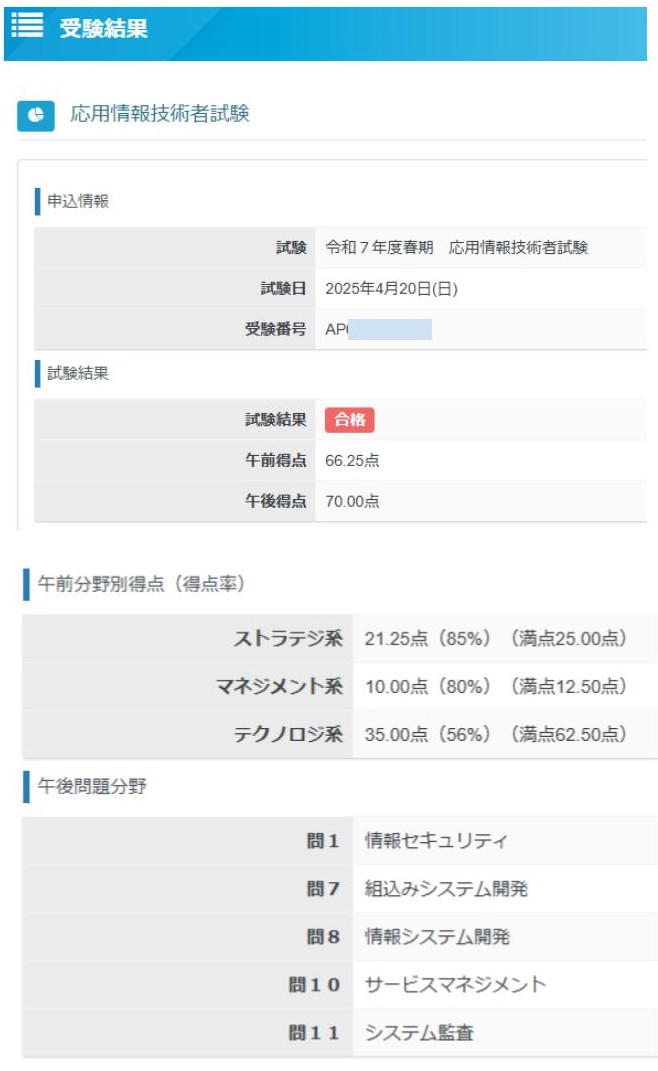

午前66.25点。午後70.00点で合格しました。

午前分野は勉強の力の入れ具合がそのまま点数に反映されたように思います。重点的に勉強したストラテジー系とマネジメント系は得点率が80%と高得点に対して、余裕と思っていたテクノロジー系が初見の問題が多かったこともあり得点率56%と低い結果です。

反省点

午前の得点結果に現れたように、勉強していないことは点数が取れないという当たり前のことを反省します。

しかし過去問には無かったテーマの出題が多くなると高得点を狙うのは難しいので、ITストラテジスト試験など「高度試験」に分類される試験の過去問も少し勉強しておくと良いのかなと思いました。

受験を終えての感想

応用情報技術者試験は幅広い分野の勉強が必要となり、たとえ合格に至らなくても受験勉強を通じて多くの知識を得ることができます。

私の場合、仕事においては、専門性の高い抽象化された高次元の言葉だけで話し合いがスムーズになったり、顧客に対してはこれまでよりも幅広く深みのある提案ができたり、要件に対して精度の高い設計ができるようになった実感があります。

また合格したことで、受験のきっかけとなった職場の後輩たちに示しを付けることができて、年長者としての自信もつきました。

普段はゴールのない仕事が多いので、試験をして合否が出るというわかりやすい結果が得られる受験勉強っていいな、と思えた受験でした。

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。

最終更新日: 2025年09月13日(土) / カテゴリー: 学習・教育